自動車保険、みなさんはどれくらいの金額を支払っていますか?私は公務員として配属されたばかりのころ、代理店型の保険に入り、毎年の保険料が思った以上に高くて驚いた経験があります。特に若いうちや等級が低いうちは、「補償内容は我慢できるから、とにかく保険料を安くしたい」という気持ちが強かったのを覚えています。

でも、公務員という立場だからこそ使える「共済」や「団体扱自動車保険」の割引制度をしっかり調べず、ネット保険(ダイレクト型)の見積もりも比較しなかったことで、無意識に損をしていたことに後から気づきました。

もしあなたが現役公務員、公務員志望者、またそのご家族で「自動車保険をもっと安くしたい」「でも補償はしっかりして安心したい」と思っているなら、この記事はまさにあなたのためのガイドです。

ここでは、公務員が利用できる共済制度や団体割引の制度、ネット保険・代理店型保険のメリット・デメリットを、公務員ならではの条件も踏まえて、具体的な見積もり実例を交えて元公務員FPが詳しく比較します。さらに、補償内容の質、事故対応や無事故割引の影響、そして長期でのコストをじっくり見て、公務員としてベストな自動車保険の選び方をお伝えします。

この記事を読めば、

「共済 vs ネット vs 代理店」のどれが自分にとって最も安くて安心か見極められる

年齢・等級・車種による保険料の差が具体的にわかる

見積もり比較の具体的な手順と注意点が理解できる

実践的にコストを下げるための“コツ”を身につけられる

–というメリットがあります。

それでは、公務員自動車保険の“安さ”と“安心”を両立するための第一歩を一緒に踏み出していきましょう。

公務員が自動車保険で“安さ”を求める理由と注意点

自動車保険は生活に欠かせないものですが、毎年の固定費として家計に重くのしかかります。特に公務員の場合、給与は安定している一方で能力主義に合わせた大きな昇給は少なく、長期的な資産形成を考えると「いかに固定費を減らすか」が重要なテーマになります。その中でも自動車保険は、工夫次第で年で数万円単位の節約が十分可能なため、多くの公務員やその家族が「安くしたい」と考えるのは自然なことです。

ただし、安さばかりを追求してしまうと、いざという時に補償が不十分で後悔するケースもあります。例えば、保険料を抑えるために対人・対物補償を最低限にしたり、ロードサービスを外したりすると、事故時の負担額が大きくなり結果的に家計への打撃が増すこともあるのです。

公務員という立場のメリット・制約(団体割引・共済制度など)

公務員は、他の職種と比べても自動車保険において特有のメリットを持っています。代表的なものが「団体扱割引」と「共済制度」です。

団体扱割引:県庁や市役所、学校などに所属している公務員は、団体扱契約を通じて自動車保険に加入できるケースがあります。団体割引は10〜30%程度になることも多く、通常の代理店型保険より安くなる可能性があります。

共済制度:自治体職員共済や全国町村職員共済などの自動車共済に加入できる場合もあります。掛金は比較的安く設定されており、公務員ならではの福利厚生の一部といえます。

ただしこれらには「所属している組織で取り扱いがあること」「勤務先の規模や条件によって利用できないことがある」といった制約もあります。そのため、誰でも必ず利用できるわけではなく、「共済や団体扱が使えない場合にどうするか」という視点も大切です。

年齢・等級・車種による保険料の違いの基本

自動車保険料は「公務員だから特別安い」というわけではなく、基本的には以下の要素で決まります。

年齢条件:たとえば26歳未満は高額、35歳以上になると大幅に下がる(区分は様々あります)

等級(無事故割引):新規は6等級からスタートし、無事故で毎年割引率が上がる

車種・用途:スポーツカーや高級車は保険料が高く、軽自動車やコンパクトカーは安い

年間走行距離:走行距離が短いほどリスクが低いため保険料も下がる

つまり、公務員という立場は直接的に保険料を左右するわけではありませんが、「団体扱」「共済」という特典を活かせば有利になる、というのが実態です。

ネット保険(ダイレクト型)のメリット・デメリット

公務員が「安さ」を追求するなら、必ず候補に入れるべきなのがネット保険(ダイレクト型)です。代理店を通さずに契約するため人件費や事務コストが削減され、その分保険料が安くなっています。

メリット

保険料が代理店型よりも20〜30%安いことが多い

ネットから24時間いつでも見積もり・契約可能

補償内容を自分で細かく設定できる

デメリット

対面での相談窓口がない

保険や補償内容を自分で理解して選ぶ必要がある

高齢者や保険知識に自信がない人には少しハードルが高い

- PCなどが苦手な人には逆に手間

私自身、公務員時代に代理店型からネット型に切り替えた経験があります。その時は、元々月額6000円台だったのが、月額2000円台と安くなり、年額で約5万円以上安くなり驚きました。ただ、最初のネット型の契約時には「本当にこれで大丈夫なのか」と不安が残ったのも事実です。

結論として、「安さ」と「安心感」のバランスをどう取るかが公務員にとっての重要なポイントです。

共済 vs ネット保険 vs 代理店型:公務員にとってどれが“最安か”

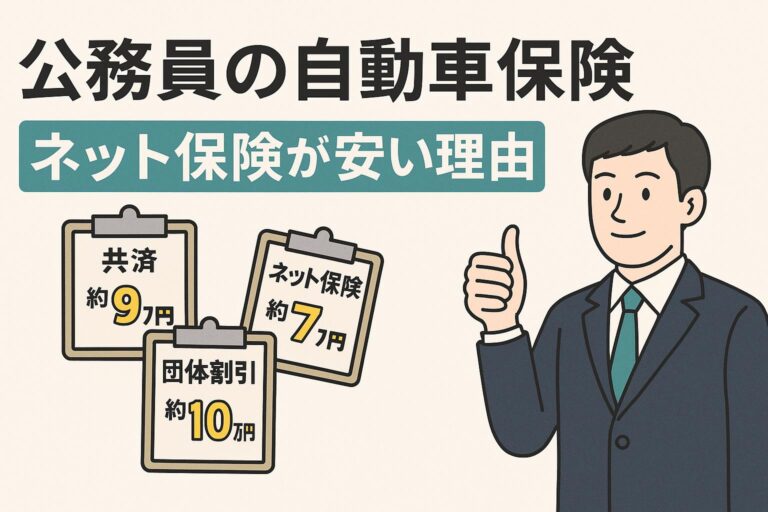

自動車保険を検討する際、公務員にとって選択肢は大きく分けて3つあります。「共済」「ネット保険(ダイレクト型)」「代理店型+団体割引」です。ここではそれぞれの特徴を整理しつつ、どのケースで最安になるのかを解説していきます。

共済制度の特徴と代表的な団体共済の掛金早見表

共済は、公務員や自治体職員向けに運営される相互扶助的な保険制度です。国公共済会、全国都市職員災害共済会、全国町村職員生活協同組合などが代表的です。掛金は比較的安く、代理店型保険より2〜3割安い水準に収まることが多いのが特徴です。

例えば、普通車の場合、年間掛金が約3万程度程度に設定されているケースがあります。すべての契約に示談交渉サービスがついてきます。

(参考:共済掛金シミュレーション)

ただし共済は、加入条件が「公務員本人またはその家族」であることが多く、退職後は利用できなくなる場合もあります。さらに、補償内容が民間保険と比べて限定的であったり、事故対応のスピードやネット契約の利便性で劣る点がデメリットとなります。

ネット保険(ダイレクト型)の代表的な会社&見積もり例

ネット保険は、ソニー損保、SBI損保、イーデザイン損保、チューリッヒ保険などが有名です。代理店を介さない分、同じ条件なら代理店型より20〜30%安いことが一般的です。

例えば、私が公務員時代に団体扱い割引の自動車保険からSBI損保に切り替えたとき(30代・ゴールド免許・普通自動車)、年間保険料は約2万4,000円(月額2,000円)と、当時加入していた代理店型保険の半値以下になりました。

ネット保険は保険料の安さに加え、ウェブ上でプランの比較や変更が自由にできる利便性が強みです。一方で、窓口相談ができないため「保険に詳しくない人は選び方を間違えるリスクがある」という点に注意が必要です。

代理店型保険+団体割引の実力を探る

公務員は、勤務先の組織を通じて「団体扱割引」が使える場合があります。東京海上日動、三井住友海上、損保ジャパンなど大手損保が提供しており、団体割引率は10〜30%になることも。さらに給与天引きが可能で、支払いの手間が省けるのも魅力です。

例えば、同条件で損保ジャパンの団体扱を利用した場合、通常年間約10万円の保険料が約7万円弱まで下がることもあります。ただし、それでもネット保険には及ばないケースが多く、「対面で相談できる安心感」をどう評価するかが分かれ目になります。

まとめ:どれが“最安”か?

とにかく安くしたい → ネット保険

シンプルで割安かつ公務員限定の制度を使いたい → 共済

相談しながら安心を得たい、公務員ならではの団体割引を使いたい → 代理店型+団体扱

結論として、公務員にとっての最安はネット保険であるケースが多いですが、「共済」や「団体扱」をうまく活用すれば補償や利便性のバランスを取りながら節約も可能です。

実践!見積もり比較でわかった“公務員の最安プラン” の実例

ここからは実際の見積もりシミュレーションをもとに、公務員がどの条件でどの保険を選ぶと安くなるのかを具体的に紹介します。年齢や等級、車種によって最安の選択肢は変わるため、実例を通して自分のケースに当てはめながら考えてみましょう。

参考サイト:損保ジャパン団体扱自動車保険かんたん見積り、SBI損保自動車保険の保険料例

若手(20代前半)公務員の条件での比較シミュレーション

20代の若手公務員は、等級も低く、事故リスクが高いとみなされるため、保険料はどうしても高めです。

シミュレーション条件:26歳、6S等級、ホンダN-BOX、対人・対物無制限、車両保険あり。

代理店型・通常契約(損保ジャパン):年間約13万円(月額約1万円)

団体扱割引(損保ジャパン):年間約8万円(月額約7,000円)

ネット保険(SBI損保):年間約5万円(月額約4,000円)

→ 若手公務員の場合、ネット保険が明らかに最安。団体扱でも少し下がりますが、差額は年間3万円以上になることもあり、節約効果は大きいです。

中堅(30〜40代)公務員での車両保険を含めたケース

30代後半〜40代の公務員は、無事故割引で等級が進み、ゴールド免許も多いため保険料が大幅に下がります。

シミュレーション条件:35歳、15等級、日産セレナ、対人・対物無制限、車両保険あり。

代理店型・通常契約(損保ジャパン):年間約9万円(月額約7,500円)

団体扱割引(損保ジャパン):年間約6万円(月額約5,000円)

ネット保険(SBI損保):年間約2万7,000円(月額約2,500円)

→ 中堅公務員で車両保険を付けても、ネット保険は依然として最安。

補償を絞ったときのコスパ重視プランの例

例えば、軽自動車をセカンドカーとして利用し「最低限の補償で安くしたい」という場合。

シミュレーション条件:40歳、20等級、スズキワゴンR、対人・対物無制限のみ、車両保険なし。

代理店型・通常契約(損保ジャパン):年間約6万円(月額約5,000円)

団体扱割引(損保ジャパン):年間約3万7,000円(月額約3,000円)

ネット保険(SBI損保):年間約1万2,000円(月額約1,100円)

→ 走行距離が短く補償を絞ると、1,000円台とネット保険の保険料は格安となります。

現在の私の実例(ネット保険加入中)

加入保険:SBI損保(ネット保険)

条件:40歳、20等級、エクストレイル、対人・対物無制限、車両保険なし、日常・レジャー使用、26歳以上補償、運転者制限なし、年間走行距離10,000~15,000km、自転車特約付き、示談交渉あり、安心ロードサービス付き

月額保険料:2,240円(年額26,880円)

30歳の頃、自動車保険を徹底的に見直し、それまで契約していた団体扱いの代理店型自動車保険(月額約6,000円代)を解約し、当時最安値だったSBI損保(月額1,000円代)に切り替えました。自分は20年間無事故だったので、「基本的な補償があれば十分」と考えていて、とにかく安さにこだわりました。それから10年、ずっとSBI損保にしていますが、保険料が格安なので満足しています。

注意すべきポイント・落とし穴

自動車保険を「とにかく安くしたい」と思うのは自然なことですが、安さを優先しすぎると後悔するケースも少なくありません。ここでは、公務員が自動車保険を選ぶ際に注意すべきポイントや、よくある落とし穴を整理します。

補償内容の“質”で差がつくところ(事故対応、示談交渉、ロードサービスなど)

保険料の安さばかりに気を取られると、補償やサービスの質を見落としがちです。

事故対応の迅速さ

ネット保険は電話やチャット対応が中心で、代理店のように「顔の見える担当者」がいないことがあります。そのため、事故直後に「すぐに相談したい」と考える人には不安要素になることも。示談交渉サービスの有無

対人・対物事故では、保険会社が相手方と示談交渉してくれるかどうかが重要です。ネット保険でも基本は付いていますが、一部の共済では条件付きであったり制限がある場合もあるため確認が必要です。ロードサービス

レッカー移動や故障時の対応範囲も差が出る部分です。例えば「距離無制限で無料」か「10kmまで無料」かで、実際にトラブルになったときの自己負担額は大きく変わります。

「安いけど必要なサービスが抜けていた」という事態にならないよう、補償の質をしっかりチェックしましょう。

割引制度の条件・適用外になるケース

ネット保険や団体扱にはさまざまな割引制度がありますが、条件を満たさなければ適用されません。

ゴールド免許割引 → 更新時に違反をしていたら適用外に

年間走行距離割引 → 途中で走行距離が超過すると翌年は割引率が下がる

公務員団体割引 → 所属している組織が団体契約を結んでいなければ利用不可

特に「団体割引」は、同じ公務員でも職場によって使える人・使えない人が分かれるため要注意です。

Q&A 公務員自動車保険 よくある質問

公務員が自動車保険を選ぶ際、よく寄せられる疑問や誤解があります。ここでは実際に多い質問を取り上げ、できるだけシンプルに答えていきます。

ネット保険で申込後に後悔しない補償の選び方は?

ネット保険は安い反面、自分で補償内容を決める必要があります。そこでおすすめなのは、必ず外せない補償と、削れる補償を区別することです。

必須にすべき補償

対人賠償・対物賠償:無制限に設定

人身傷害補償:3,000万円以上

示談交渉サービス付き

状況によって判断できる補償

車両保険(新車・ローンありなら推奨、年式が古い車は不要な場合あり)

弁護士費用特約(事故相手とのトラブルに備えるならおすすめ)

ロードサービス(距離無制限かどうか確認)

こうした優先順位を意識すれば「安さ重視で補償が足りなかった」という失敗を防げます。

車両保険を付けるかどうか迷ったらどう判断する?

車両保険は保険料を大きく左右します。迷ったら次の基準で判断しましょう。

付けた方がいい人

新車を購入したばかり

- 運転に自信がない人

- そそっかしい人

ローンを組んでいる(事故時に残債があると困る)

車を仕事や通勤で日常的に必ず使う

外してもいい人

車の年式が古く、下取り価格が低い

貯蓄で修理や買い替えに対応できる

走行距離が少なく、事故リスクが低い

- 安全運転で5年以上一度も事故を起こしたことがない

私自身、大学生のときに中古車を買ったときは車両保険を付けませんでしたが、社会人になって初めてマイカーをローン購入した時は車両保険を付けました。その後、3台目に乗り換える時はずっと無事故だったので、車両保険は外しました。その結果、年間保険料は半額以下となりました。車両保険は高額なので、よく吟味して付けるか決めましょう。

メリット・デメリット整理表

ここまで解説してきた「共済」「ネット保険」「代理店型+団体扱」の特徴を、一覧表にまとめて整理します。読者が一目で比較できるようにすることで、どの選択肢が自分に合っているか判断しやすくなります。

公務員が選べる自動車保険の比較表

| 保険の種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 共済(職員共済・町村共済など) | ・掛金が代理店型より安め ・公務員・家族限定で安心感がある ・給与天引きが可能な場合も | ・補償内容が限定的 ・退職後は利用できないケースあり ・事故対応やロードサービスが弱い場合も |

| ネット保険(ダイレクト型) | ・保険料が圧倒的に安い(20〜30%以上安い) ・ネットで24時間契約・変更可能 ・補償内容を自由にカスタマイズできる | ・対面相談ができない ・補償内容を自分で理解して選ぶ必要がある ・高齢者や保険初心者には不安が残る |

| 代理店型+団体扱 | ・対面で相談でき安心感が高い ・団体割引(10〜30%)が適用される ・給与天引きで支払いが楽 | ・ネット保険ほど安くはならない ・職場によっては団体扱がない ・手続きにやや時間がかかる |

メリット・デメリットの活かし方

「とにかく安さ重視」 → ネット保険

→ 若手公務員・セカンドカー利用者におすすめ。「公務員ならではの制度を活用」 → 共済

→ 補償はシンプルで十分、職員共済が利用できる環境なら有力候補。「安心感と安定を重視」 → 代理店型+団体扱

→ 長期で利用したい、対面サポートを重視したい人に向いている。

私自身の経験でも、若手時代はネット保険で節約、その後家族が増えてからは「事故対応や相談窓口の安心感」を優先して団体扱に切り替えるなど、ライフステージによって選ぶ保険を変える人もいました。大切なのは「安さだけでなく、自分の生活や家計の状況に合った保険を選ぶこと」です。

最後に:公務員におすすめのネット保険会社&選び方5ステップ

ここまで比較してきたように、公務員にとって最も「安さ」を実感しやすいのはネット保険(ダイレクト型)です。ただし、保険は「安さ」だけでなく「安心」も大切。そこで、公務員がネット保険を選ぶ際の具体的な流れを 5ステップ で整理しました。

ステップ1:見積もりサイトで複数社を比較する

まずは「インズウェブの自動車保険一括見積もり」や「価格.comの自動車保険をまとめて比較」の保険比較サービスを利用して、一括見積もりを取りましょう。同じ条件でも保険料が数万円違うことは珍しくありません。

ステップ2:必須補償と任意補償を仕分ける

対人・対物は無制限

人身傷害は3,000万円以上

車両保険は「新車・ローンありなら付帯、古い車なら不要」

このように、優先順位を整理してプランを組むのがコツです。

ステップ3:公務員特典や割引制度を確認する

ネット保険でもゴールド免許割引、早割、走行距離割引などが適用されます。団体割引が使える職場なら、代理店型とも比較し「どちらがトータルで得か」を見極めましょう。

ステップ4:口コミ・事故対応の評判を調べる

保険料が安くても事故対応が遅ければ本末転倒です。公式サイトだけでなく、実際に利用した人の口コミや評判をチェックして、安心できる会社を選びましょう。

ステップ5:実際に契約して毎年見直す

自動車保険は「加入して終わり」ではなく、毎年更新があります。家族構成や車の利用状況が変わったら、その都度補償を見直しましょう。特に公務員はライフステージ(独身 → 結婚 → 子育て期 → 定年)で必要な補償が大きく変化するため、見直しを習慣化するのが大切です。

まとめ

公務員が自動車保険を選ぶ際は、

複数社で見積もり比較

必須補償と任意補償の仕分け

公務員割引や特典の有無を確認

口コミや事故対応をチェック

ライフステージごとに見直す

この流れで進めれば、「安さ」と「安心」の両立ができます。

【関連記事】

公務員に医療保険は本当に必要?|現役公務員FPが語る保障の選び方とリアルな実体験