「ふるさと納税って公務員もやっていいの?」

「実際どうやるのか分からない」

「節税になるって聞いたけど、手続きが面倒そう…」

こんな疑問や不安を感じていませんか?

こんにちは、公務員マネーカレッジの管理人であり、元公務員FPの伯爵です。

最近はテレビやネットでふるさと納税が大きく取り上げられ、公務員の方からも「自分もやってみたいけど仕組みがよく分からない」「申告方法が難しそうで手が出せない」という声をたくさん聞きます。

私自身も公務員時代にふるさと納税を始めようと思い、いろいろと調べてきました。

その経験から「本当に分かりやすく、やさしい」解説を作ろうと思い、この記事を書いています。

特に、

「公務員だけどふるさと納税の対象なのか?」

「手続きが複雑そうで不安」

「ワンストップ特例制度って何?」

「確定申告しなくてもいいの?」

「本当に節税になるの?」

「家族や同僚はどうやってる?」

こういった悩みや疑問は多くの方が感じています。

でも安心してください。

ふるさと納税は、公務員の方も問題なく利用できる制度であり、正しいやり方を知れば、誰でもカンタンに節税とお得な返礼品を受け取ることができます。

この記事では、

ふるさと納税の仕組みや手順

公務員ならではのメリット・デメリット

具体的なやり方・手続きの流れ

ワンストップ特例制度や確定申告の注意点

人気の返礼品やおすすめサイト

体験談やよくある失敗例まで

「はじめてでも迷わず、今日から実践できる」内容で徹底解説します。

特に「公務員の方向け」に、知っておくべき注意点や不安もすべて網羅していますので、ぜひ参考にしてください。

読み終えたときには、「ふるさと納税って意外と簡単!」「これなら自分もやってみよう」と思えるように、分かりやすさと実践しやすさを重視しています。

それでは、さっそく「公務員のふるさと納税」について、分かりやすく解説していきましょう。

なお、現在私はふるさと納税はしていませんが、今年度から利用を開始しようと考えているので、皆さんと同じ初心者目線で調べたうえで、分かりやすさを前面にまとめました。

ふるさと納税とは?公務員もできる仕組みをわかりやすく解説

ふるさと納税の基本と仕組み

「ふるさと納税」とは、応援したい自治体(市区町村)に“寄付”をすると、実質2,000円の自己負担でお礼の品(返礼品)がもらえ、かつ寄付額の大部分が所得税・住民税から控除される仕組みの制度です。

ふるさと納税の流れは簡単に言うとこの3ステップです。

応援したい自治体や返礼品を選び、寄付の申し込みをする

申し込んだ自治体から、名産品などの返礼品が届く

「ワンストップ特例制度」か「確定申告」で税金控除の手続きをする

実際の負担額は2,000円のみで、それ以外の寄付金分は、翌年の住民税や所得税から差し引かれるのが大きな特徴です。

たとえば「3万円分」寄付した場合、2,000円を除いた「28,000円」が翌年の税金から引かれます(※収入や家族構成により上限あり)。

つまり、

「地方の名産品などをもらいつつ」

「実質の出費はたった2,000円」

「税金もしっかり安くなる」

という、とてもお得な仕組みになっています。

ふるさと納税は“寄付”だが、実態は「節税&お得なショッピング」感覚

もともと「自分のふるさとを応援したい」という気持ちで始まった制度ですが、現在では“家計の節約”や“贅沢なお取り寄せ体験”として活用する人が急増しています。

2024年度のふるさと納税利用者は約1,000万人、寄付額は1兆円を突破しています。

(参考:総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果」令和6年度実施)

このなかには、たくさんの現役公務員も含まれています。

公務員でも安心して利用できる理由

「公務員はふるさと納税をやってはいけない?」と心配する方が多いですが、全く問題ありません。

ふるさと納税は「地方税法」に基づく全国民向けの制度です。

国家公務員も地方公務員も、普通に利用してOKです。

【なぜ公務員でも利用できるのか?】

税制優遇は「所得税・住民税」の控除なので、全ての納税者が対象

公務員法でも「ふるさと納税の利用」は禁止されていない

多くの自治体や省庁でも「積極的な利用」が推奨されている

ただし、「自分の勤務先自治体へ寄付した場合、一部の公務員(例:首長や議員、直接寄付先の業務に関わる職員など)は返礼品がもらえない場合がある」など、例外もあるため、寄付先には少しだけ注意しましょう。

公務員がふるさと納税をやるメリット・デメリット

節税効果と家計へのメリット

ふるさと納税を活用する最大のメリットは、実質2,000円の自己負担で豪華な返礼品がもらえ、さらに税金の負担も軽くなる点です。

【主なメリット】

節税効果が大きい

→ たとえば、年収400万円の公務員の場合、家族構成にもよりますが、年間およそ12,000〜42,000円程度までなら、自己負担2,000円でふるさと納税が可能です(2025年総務省データより)。地方の名産品や特産品がもらえる

→ お米・お肉・フルーツ・日用品・食事券・旅行券など幅広いジャンルがあり、家計の節約やプチ贅沢にぴったり。寄付先を自由に選べる

→ 応援したい地域や思い入れのある自治体、自分の趣味やニーズに合わせて寄付ができます。家計のやりくりが楽しくなる

→ 返礼品で食費や生活費をカバーできるので、実質的な家計アップにつながります。

節税の仕組みをもう少し具体的に

ふるさと納税は、所得税と住民税から控除されるため、「納める税金」が翌年分から確実に減ります。

つまり“節約”と“お得”が両立できる、数少ない制度です。

デメリットや気をつけたいポイント

ふるさと納税には良い点が多いですが、デメリットや注意点もいくつかあります。

特に公務員の方は、制度を正しく理解してから利用することが大切です。

【主なデメリット・注意点】

自己負担2,000円は必ず発生する

→ どれだけ寄付しても、2,000円分は返ってきません。控除上限を超えると“自己負担”になる

→ 年収や家族構成によって「控除上限額」が決まっています。これを超えた分は全額自己負担です。手続きが多少ややこしいと感じる場合がある

→ 「ワンストップ特例制度」か「確定申告」のどちらかの手続きが必要です。返礼品は“雑所得”にならないが、一部で勘違いがある

→ 通常は課税対象外ですが、転売や商用利用はNG。

公務員特有の注意点

勤務先自治体への寄付は一部制限あり

→ 自治体職員などは、返礼品の受取制限がある場合も。住民税決定通知の確認が必要

→ 税金控除の反映が翌年度になるため、通知書で必ず確認を。

ふるさと納税のデメリットをカバーするコツ

デメリットはありますが、ポイントをおさえればリスクなく活用できます。

【デメリット対策のコツ】

上限額をシミュレーターで必ず事前チェック

→ 「ふるさとチョイス」「さとふる」「ふるなび」「楽天ふるさと納税」などの公式シミュレーターを活用し、損しない範囲で寄付しましょう。ワンストップ特例制度を利用すると手続きが超カンタン

→ 確定申告が不要な方は、申請書を提出するだけでOK。返礼品の内容や量をしっかり確認する

→ 口コミやレビューも参考に、実際に使える返礼品を選びましょう。寄付先自治体への申請書類は早めに郵送

→ 期限を過ぎると特例が使えなくなるので、年末は特に注意。

【私の体験談】

最初は「上限額って何?」「申請書の提出ってどこに送るの?」と迷いましたが、ふるさと納税サイトのシミュレーターと説明ページをよく読んだことで、スムーズに理解できました。「いくら寄付できるか?」を先にチェックし、年末までにゆとりをもって手続きを済ませようと考えています。

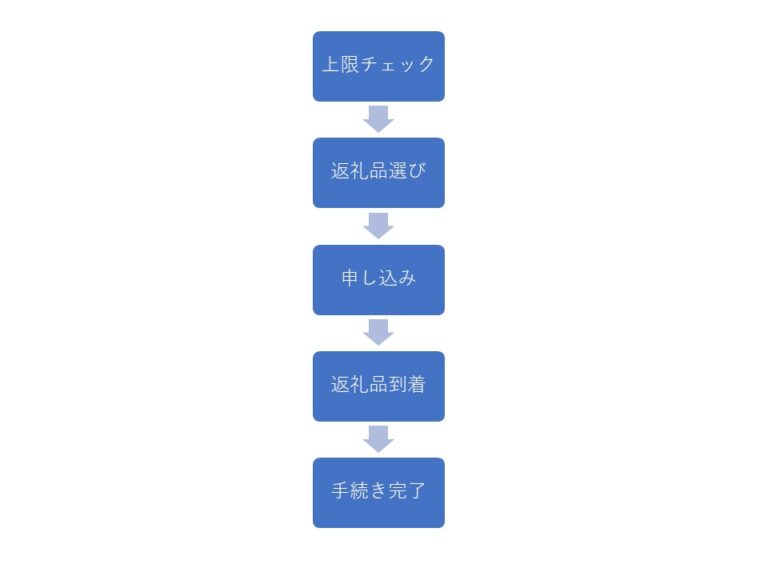

【図解】ふるさと納税の流れと公務員のための具体的手順

ふるさと納税のやり方を5ステップで解説

ふるさと納税は、一見むずかしく感じるかもしれませんが、実際はとてもシンプルです。

ここでは、初めての公務員の方でも迷わずできる「5つのステップ」に分けて説明します。

【ふるさと納税の流れ 5ステップ】

控除上限額を調べる(シミュレーター利用)

まずは、ご自身の「ふるさと納税の控除上限額」を調べましょう。

年収や家族構成などを入力するだけで、おおよその上限額が無料シミュレーターで分かります。

※おすすめ:ふるさとチョイス、さとふる、楽天ふるさと納税 などの公式サイト寄付先自治体・返礼品を選ぶ

全国の市区町村から、応援したい自治体や欲しい返礼品(お米、肉、日用品、ギフト券など)を選択します。

返礼品のレビューや人気ランキングもチェックしましょう。寄付の申し込み・支払い

選んだ自治体のページで申し込みます。

支払い方法も「クレジットカード」「銀行振込」「PayPay」「Amazon Pay」など多様です。

申込み時に「ワンストップ特例制度を利用する」にチェックを入れるのを忘れずに!返礼品と寄付証明書(書類)が届く

数日~数週間後、返礼品と一緒に「寄付金受領証明書」や「ワンストップ特例申請書」が届きます。税金控除の申請をする

「ワンストップ特例制度」を利用する方は、必要書類を自治体へ返送。

「確定申告」が必要な方は、翌年の確定申告時に申告書類を添付します。

【図解:ふるさと納税ステップ】

申込操作手順を紹介

「画面の操作がよく分からない…」

そんな方のために、代表的なふるさと納税【さとふる】の申込操作手順を紹介します。

STEP1. ふるなびにアクセス

ふるさと納税【さとふる】公式サイトにアクセス

検索窓から寄付したい自治体や返礼品を探します

カテゴリやランキングから選ぶことも可能です

STEP2. 返礼品を選んで寄付カートに入れる

気になる返礼品ページを開きます

寄附金額や返礼品内容を確認

「カートに入れる」ボタンをクリック

- 「この地域の寄付手続きへ進む」ボタンをクリック

STEP3. 会員登録またはログイン

ふるなびの会員でない場合は無料会員登録

メールアドレス・パスワードを設定

Yahoo!、Amazon、楽天アカウントでのログインも可能

すでに会員ならログインするだけでOK

STEP4. 寄付者情報と支払方法を入力

名前・住所・電話番号など必要情報を入力

支払方法を選択

クレジットカード(VIsa、MasterCard、JCB、AMERICANEXPRESSなど)

- コンビニ決済

PayPay

Amazon Pay

- 楽天ペイ

d払い など多数対応

STEP5. 寄附申込みを確定する

入力内容を確認

「この内容で寄附する」をクリックで申し込み完了

さとふるから「【さとふる】ふるさと納税の申し込みを承りました」という件名でメールが届きますので必ず保存しておきましょう

STEP6. ワンストップ特例制度 or 確定申告の準備

寄附後、控除を受けるための手続きが必要です

ワンストップ特例制度:寄附先が5自治体以内なら申請書を返送

確定申告:寄附先が6自治体以上の場合は確定申告で対応

【ポイント】

返礼品のレビューや自治体の情報もよく確認しましょう。

年末(12月)は駆け込み申し込みが多く、品切れや配送遅延も増えるので、余裕を持って手続きを。

【体験談】

実際に「さとふる」で操作してみましたが、普段のショッピングとほとんど同じ感覚で「カートに入れる」だけで手続き完了。難しい入力や書類もなく、驚くほど簡単でした。

ワンストップ特例制度とは?公務員が選ぶべき申請方法

ワンストップ特例制度の特徴と注意点

ふるさと納税には「ワンストップ特例制度」と「確定申告」の2つの申請方法があります。

公務員をはじめ給与所得のみで確定申告の必要がない方は、ワンストップ特例制度が圧倒的に便利でおすすめです。

【ワンストップ特例制度とは?】

確定申告をしなくても、ふるさと納税による控除を受けられる制度

「年間5自治体以内」の寄付で利用可能(※同じ自治体に複数回寄付しても1カウント)

申込み時に「ワンストップ特例申請書を希望する」を選び、必要書類を自治体へ返送するだけ(オンライン申請もあり)

翌年の住民税から自動的に控除される(所得税からは控除されず、全額住民税で調整)

【注意点】

6自治体以上に寄付した場合や、副業などで確定申告が必要な場合は、ワンストップ特例は使えず確定申告が必要

必要書類(申請書+本人確認書類)やオンライン申請は必ず寄付した翌年の1月10日必着で各自治体に返送

住所や氏名に変更があった場合は「変更届」も追加で必要

確定申告が必要なケースと手順

一方で、以下の場合は確定申告が必要です。

【確定申告が必要な主なケース】

6自治体以上にふるさと納税をした場合

もともと副業や医療費控除、住宅ローン控除などで確定申告が必要な人

ワンストップ特例申請の手続きを期限までにしなかった場合

【確定申告の流れ】

翌年2月中旬~3月中旬に税務署へ「確定申告書」を提出(e-Taxも可)

ふるさと納税で寄付した際に届いた「寄付金受領証明書」を添付

所得税の一部が還付され、住民税も翌年度から減額される

ポイント:

公務員の多くはワンストップ特例制度で十分対応できますが、万が一申請が間に合わなかった場合も、確定申告で損をしないよう必ず「寄付金受領証明書」を保管しましょう。

申告方法の選択を間違うと、控除が受けられなくなってしまうので注意!

公務員のふるさと納税リアル体験談まとめ

周囲の公務員仲間・家族から聞いたリアルな利用例

私自身はこれまで実際にふるさと納税を利用していませんが、公務員時代の同僚や家族、投資仲間の間では「ふるさと納税は家計にとって非常にありがたい制度」とよく話題にのぼっていました。

たとえば私の職場の先輩(県職員・40代)は、「毎年ふるさと納税でお米や豚肉、果物を頼んでいる」と話していました。

家計の食費や日用品代が浮くだけでなく、普段なかなか手が届かない地域の名産品を家族で楽しむことができるのが魅力とのこと。

また、複数の同僚が「返礼品の選び方」や「手続きの流れ」「ワンストップ特例制度の便利さ」などをランチタイムや休憩中によくシェアしてくれました。

【周囲の公務員の主な声】

「サイトのシミュレーターで上限額を調べてから、年末にまとめて申し込む」

「小さな子どもがいるので、お米やお肉、果物など、家族みんなが喜ぶものを選んでいる」

「ワンストップ特例制度なら、面倒な確定申告が不要なので簡単だった」

「寄付金受領証明書や書類の管理だけ注意しておけば、毎年安心して続けられる」

調査・アンケートで分かった人気の返礼品と活用のコツ

ネットや公務員向けのアンケート結果などでも、ふるさと納税で人気の返礼品や活用ポイントがたくさん紹介されています。

たとえば「ふるさとチョイス」や「さとふる」の利用者アンケートでは、

返礼品ランキング上位は「お米」「肉類」「魚介類」「果物」「日用品(ティッシュ・トイレットペーパー)」

節約志向の家庭ほど“消耗品”や“日持ちする食品”を選ぶ傾向が強い

申し込みは11月~12月に集中するが、人気の品は早めに申し込むのが吉

返礼品の口コミ・レビューを見て「量が多すぎて冷凍庫がパンパンになった」「配送時期が重なった」などの注意点も共有されている

また、「自治体を応援したい」「災害支援を目的に寄付する」など、返礼品以外の目的で寄付している公務員も増えています。

公務員がふるさと納税でよくある質問Q&A

Q1. 公務員でも本当にふるさと納税できるの?

A. はい、問題なく利用できます。

ふるさと納税はすべての納税者が対象で、公務員でも会社員でもパートでも利用可能です。ただし「自分が勤務する自治体」に寄付する場合、一部の職種や役職で返礼品が受け取れないことがあるので、自治体の規定を確認しましょう。

Q2. ワンストップ特例制度と確定申告、どちらを選ぶべき?

A. 基本は「ワンストップ特例制度」がおすすめです。

給与所得のみで確定申告が不要な公務員なら、5自治体以内の寄付でワンストップ特例制度を利用するのが一番かんたんです。

副業をしていたり、6自治体以上に寄付した場合は確定申告が必要です。

Q3. 控除上限額を超えるとどうなるの?

A. 上限を超えた金額分は税金の控除対象外となり、「全額自己負担」になります。

ふるさと納税サイトのシミュレーターを活用して、ご自身の年収・家族構成から安全な寄付上限額を調べておきましょう。

Q4. ふるさと納税の返礼品はどんなものがある?

A. 全国の自治体が競い合ってバラエティ豊富な返礼品を用意しています。

お米・肉・果物・海産物・お菓子・日用品・体験ギフト券・家電など、選びきれないほど。

Q5. 年末ギリギリの申し込みでも大丈夫?

A. できれば早めの申し込みが安心です。

12月は寄付が集中する時期で、人気の返礼品が品切れになったり、書類の発送・返送が間に合わないリスクも。

特にワンストップ特例制度を利用する場合、「翌年1月10日必着」で自治体に申請書を返送する必要があるため、12月中旬までには手続きするのがおすすめです。

Q6. ふるさと納税の寄付証明書はどう管理すればいい?

A. 書類は大切に保管しましょう。

確定申告の場合は「寄付金受領証明書」が必要になりますし、ワンストップ特例申請でも確認のために控えを取っておくと安心です。

紛失した場合は、寄付先の自治体に再発行を依頼できます。

Q7. 家族で複数人がふるさと納税する場合、何か注意点は?

A. それぞれの名義・口座・年収で手続きします。

例えば夫婦ともに給与所得者なら、それぞれ別名義・別アカウントで申し込めばOKです。

ただし、上限額や手続きもそれぞれの年収・控除枠で異なるので、各自シミュレーターでチェックしましょう。

Q8. ふるさと納税の返礼品は転売してもいいの?

A. 返礼品の転売は法律では禁止されていないが止めておくべき。

個人で楽しむ・使うための品であり、メルカリやオークションなどでの転売はふるさと納税の趣旨に反していて、原則として「やるべきではない」行為です。

公務員におすすめのふるさと納税サイト・人気返礼品ランキング

サイト選びのポイント

ふるさと納税は「どのサイトから寄付するか」で使い勝手やポイント還元率、サポート体制などが異なります。

公務員や家計管理を意識する方に特におすすめしたいのは、次のようなポイントがあるサイトです。

【ふるさと納税サイト選びのポイント】

シミュレーターが使いやすい

→ 年収・家族構成を入れるだけで控除上限額を自動計算返礼品ジャンル・在庫が豊富

→ お米・肉・日用品など、節約につながる品が多い口コミ・ランキングが見やすい

→ 利用者レビューや人気順で失敗しにくいポイント還元やキャンペーンが充実

→ サイト独自のポイントが貯まる・使える書類やワンストップ申請サポートが充実

→ 不安な手続きも分かりやすくガイド

【公務員にも人気!主なふるさと納税サイト】

さとふる

– 手続き・発送のスピード感に定評あり

– サイトもシンプルで初心者にやさしいふるなび

– 電化製品や家電の返礼品も充実- ふるさとチョイス

– サイト掲載自治体数No.1

– 上限額シミュレーターやカテゴリ検索が充実

– 多様な返礼品と自治体から選びやすい 楽天ふるさと納税

– 普段の楽天ショッピングと同じ感覚で手続きOK

– サイトのUI・レビューも分かりやすい

【アドバイス】

「初心者にやさしい」「発送の速さ」を重視したい → 「さとふる」

「テレビCMで知名度が高い」「家電の返礼品も見てみたい」 → 「ふるなび」

「いろんな自治体からじっくり選びたい」 → 「ふるさとチョイス」

「普段使いのECサイトで管理したい」 → 「楽天ふるさと納税」

がおすすめ

公務員人気の返礼品ジャンル紹介

ふるさと納税の魅力は、やはり全国各地の返礼品。

特に家計の足しになるジャンルは、公務員の利用者からも圧倒的な人気です。

ここでふるさとチョイスのランキングトップ10(全カテゴリー)を紹介します。(2025年9月6日時点)

1位:宮古の厚切り塩だれ牛タン(岩手県宮古市)

2位:山梨県産シャインマスカット(山梨県山梨市)

3位:銀鮭(宮城県気仙沼市)

4位:ボックスティッシュ60箱(栃木県小山市)

5位:特上ハンバーグ(佐賀県唐津市)

6位:オホーツク海産ホタテ玉冷(北海道紋別市)

7位:トイレットペーパー96ロール(静岡県富士市)

8位:国産うなぎ蒲焼(佐賀県上峰町)

9位:長野県産シャインマスカット(長野県)

10位:焼津マグロねぎとろ(静岡県焼津市)

「家計の節約×ちょっと贅沢」を両立できる品が選ばれやすい傾向です。

返礼品は地域によって“量や配送時期”が違うので、必ずレビューや発送時期を確認しましょう。

ふるさと納税の失敗例とやってはいけない注意点

実例から学ぶ「NGパターン」

ふるさと納税は便利でお得な制度ですが、「知らずにやってしまいがちな失敗」もあります。

ここでは利用者の実例や口コミをもとに、よくあるNGパターンをご紹介します。

【よくある失敗例】

控除上限額を超えて寄付してしまった

→ 寄付額全額が税金控除されるわけではなく、上限額を超えた分は「自己負担」に。

「何万円も損した!」という声もあるので、必ずシミュレーターで事前チェックを。ワンストップ特例の書類を期限までに提出し忘れた

→ 書類は「翌年1月10日必着」が絶対条件。忘れると確定申告が必要になり、手続きが面倒に。年末ギリギリに駆け込み寄付し、返礼品が届くタイミングや書類の対応で大混乱

→ 12月は申し込みが集中し、品切れや書類の遅配リスクがUP。余裕を持った申し込みがおすすめ。自治体ごとのルールや返礼品の内容をよく確認せず申し込んでしまった

→ 返礼品の量や内容、発送時期にばらつきがあり、「想像と違った」「冷凍庫がパンパン」などのトラブルも。家族名義でまとめて申し込んだつもりが、実際は名義・口座が異なり控除対象外に

→ 寄付者ごとに名義やアカウント、控除上限額をしっかり管理しましょう。

失敗しないためのチェックリスト

こうした失敗を防ぐには、事前のチェックと手続き管理が大切です。

以下のチェックリストを活用して、スムーズで失敗のないふるさと納税を実現しましょう。

【ふるさと納税失敗防止チェックリスト】

控除上限額を必ずシミュレーターで確認したか?

申し込みは年末に集中しすぎていないか?

ワンストップ特例の書類(本人確認書類含む)を早めに用意したか?

自治体ごとの返礼品の内容・発送時期・申請書類の案内をよく読んだか?

返礼品の保存場所(冷凍庫など)は十分に確保しているか?

家族それぞれの名義・アカウントで正しく申し込んだか?

申込後のメール・書類の管理(PDF保存やファイル管理)はできているか?

【アドバイス】

「早めの申し込み」と「確認を怠らないこと」が最大のコツです。

特に初めての方は、1自治体から少額で始めて流れを体感し、自信がついてから本格利用すると安心です。

まとめ|ふるさと納税で賢く節税&家計アップを目指そう

ここまで、「公務員のためのふるさと納税やり方徹底ガイド」として、ふるさと納税の基本から実践手順、メリット・デメリット、申請方法、人気の返礼品、失敗例まで網羅的に解説してきました。

ふるさと納税は、実質2,000円の負担で豪華な返礼品がもらえるだけでなく、確実な節税にもつながる公的制度です。

公務員の方でも、制度のルールを守れば安心して利用できます。

特に「ワンストップ特例制度」を活用すれば、手続きも簡単なので、忙しい方でも負担なく取り組めます。

公務員も、一般の会社員や自営業者と同じく「ふるさと納税の権利」があります

勤務先自治体への寄付は一部制限があるものの、それ以外は全国どこでもOK

シミュレーターで上限額をしっかりチェックし、無理のない範囲で活用しましょう

「難しそう」「面倒そう」と感じるのは最初だけ。

多くの公務員やそのご家族もすでに利用しており、家計の節約やご褒美、地域応援にもなっています。

迷ったら、まずは少額・1自治体から気軽にスタートしてみてください。

やってみて「意外と簡単!」「もっと早く始めればよかった」という声が本当に多い制度です。

ふるさと納税で、賢く・楽しく・お得に家計アップを目指しましょう!

【関連記事】

公務員の家計管理と節約術|独身・一人暮らしも貯まるコツ【元公務員FP体験談&解説】